タイル外壁の特徴は? メンテナンス不要って本当?

外壁材の中でもタイル外壁は耐久性・デザイン性に優れていて人気が高いです。

タイル外壁はメンテナンスフリーだと聞いた人も多いのではないでしょうか。

デザインもよく、メンテナンスもしなくていいなんて、こんな良い外壁材があるならぜひ採用したいですよね。

今回は、タイル外壁は本当にメンテナンスフリーなのか。どのような特徴やメリット・デメリットがあるのか。

タイル外壁について詳しく解説していこうと思います。

目次

1. タイルの素地と種類

1-1 磁器質タイル(Ⅰ類)

1-2 せっ器質タイル(Ⅱ類)

1-3 陶器質タイル(Ⅲ類)

2. 外壁タイルのサイズ

2-1 二丁掛タイル

2-2 ボーダータイル

2-3 50角タイル

2-4 45二丁タイル

3. タイル外壁の施工方法

3-1 湿式工法

3-2 乾式工法

5. タイル外壁のメリット

5-1 優れた耐久性

5-2 デザイン性の高い外観

5-3 メンテナンス費用を抑えられる

6. タイル外壁のデメリット

6-1 初期費用が高い

6-2 はがれ落ちるリスクがある

7-1 白華現象(エフロレッセンス)

7-2 浮き・剥がれ

7-3 ひび割れ・破損

7-4 シーリング材の劣化

7-5 汚れ

9. その他の外壁材の種類

9-1 サイディング

9-2 モルタル

10. タイプ別おすすめ外壁素材

10-1 耐久性とデザイン性を重視

10-2 初期費用を抑えたい

10-3 職人の技にこだわりたい

11. まとめ

タイルの素地と種類

タイルは、簡単に言えば、粘土などを主原料にし、高温で焼いたものです。

旧JIS規格では磁器質・せっ器質・陶器質と分類していましたが、2008年のJIS規格改正により試験方法が変わり、分類名もⅠ類・Ⅱ類・Ⅲ類と変更されています。

しかし、メーカーやカタログによっては、まだ「磁器質・せっ器質・陶器質」の表記を残しているものが多くあります。

| 旧分類表記(自然吸水率) | 新分類表記(強制吸水率) |

|---|---|

| 磁器質(1.0%以下) | Ⅰ類(3.0%以下) |

| せっ器質(5.0%以下) | Ⅱ類(10.0%以下) |

| 陶器質(22.0%以下) | Ⅲ類(50.0%以下) |

磁器質タイル(Ⅰ類)

石英や長石などを約1,250度以上の高温で焼いたタイル。

非常に綿密で硬質な素地で作られており、吸水率は1.0%以下(Ⅰ類は3.0%以下)と最も小さいタイルです。

吸水性が低いため変形しにくいので、使用出来る環境や用途の範囲は広いです。

特に、雨がかかる外装や、水回りの壁・床におすすめのタイルです。

せっ器質タイル(Ⅱ類)

粘土・長石などを約1,200度前後で焼いたタイル。

吸水率は5.0%以下(Ⅱ類は10.0%以下)で、磁器質に近いものから陶器質に近いものまであり、施工環境や採用可能部位は商品によって異なります。

素焼きのような素朴な雰囲気のものが多く、素材感や雰囲気のある空間におすすめです。

陶器質タイル(Ⅲ類)

陶土や石灰などを1,000度程度で焼いたタイル。

多孔質のため、吸水率は22.0%以下(Ⅲ類は50.0%以下)と最も水を吸いやすいタイルです。

強度が落ちるため外装には不向きですが、発色が良く、豊かな色彩を持ち合わせています。

乾燥及び焼成時の収縮率も低いことから、レリーフや個性的なフォルムの成形が可能なため、内装用タイルとして多く用いられます。

外壁に使うなら磁器質タイルがおすすめ

外壁に使うタイルは、劣化を少しでも防ぐために吸水しにくい素材を選ぶことが大切です。

磁器質タイルは最も吸水率は低く、外壁におすすめのタイルになります。

せっ器質タイルも、磁器質タイルには及びませんが、吸水率が低くく磁器質タイルと同等の強度を持ちますので、外壁材に向いていると言えます。

寒冷地では、吸水率の高いタイルだと凍結により膨張して壊れる可能性があるため、材質の選び方に注意が必要です。

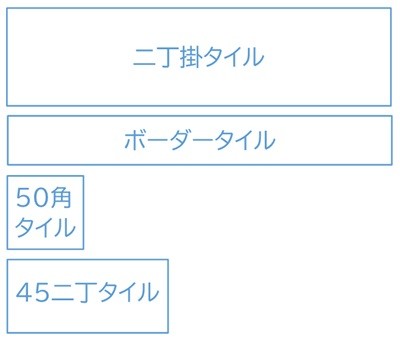

外壁タイルのサイズ

タイル外壁は一枚一枚のサイズによって印象が大きく異なってきます。

外壁タイルの主なサイズは、以下の4種類です。

・二丁掛タイル(約227mm×60mm)

・ボーダータイル(約227mm×30mm)

・50角タイル(約45mm×45mm)

・45二丁タイル(約45×95mm)

二丁掛タイル

二丁掛は227mm×60mmと積みレンガを元にした大きさで、外壁タイルの中でもスタンダードなサイズです。

本物のレンガを積んだような外観になるため、シックで重厚感のあるデザインにしたい方におすすめです。

他に高さが1.5倍の3丁掛タイル、2倍の4丁掛タイルなど、ボリューム感を増したバリエーションがあります。

ボーダータイル

ボーダータイルは227mm×30mmと細身で、シャープなイメージの建物に最適なサイズです。

白系や明るいグレーを使えばモダンなテイストに、ブラウン系など落ち着いた色を選べばシックな雰囲気の外観になります。

またブラックやダークブラウンを使って、重厚なデザインの建物にすることもできます。

50角タイル

モザイク調の外観によく使われるのが50角タイルです。

1枚が50mm×50mm(50mmは目地を含めた寸法。タイルのみでは45mm×45mm)と小ぶりなので、シンプルでモダンなデザインの住まいによくマッチします。

また白やライトグレーなど馴染みの良い色を選び、他のタイルと組み合わせて貼るのもおすすめです。

45二丁タイル

45二丁タイルとは、先ほどの50角タイルの目地を抜いたサイズ、つまり45mmを2枚並べたという意味です。

二丁掛と50角タイルの中間とも言えるデザインで、積みレンガのシックな雰囲気と50角のモダンなテイストが同居した雰囲気になります。

他に45二丁の派生形で、50角タイルを3枚並べた45三丁タイルや、4枚並べた45四丁タイルもあります。

タイル外壁の施工方法

湿式工法

湿式工法は昔ながらの施工方法で、外壁の表面にセメントと砂を水で練ったモルタルを塗ってから、タイルを貼り付ける工法です。

手作業の工程が多いため、職人の技術力により施工品質にばらつきが出やすいです。

また、モルタルを用意する時に水を使うため、雨の日には施工できず、工期が延びることがあります。

乾式工法

ベース用サイディングの上から接着剤を使って、タイルを貼り付けていく工法です。

湿式よりも耐震性が高いのでタイルが落下しにくく、職人の技術力によるばらつきが生まれにくいメリットがあります。

接着剤の性能向上により開発された比較的新しい工法で、現在では乾式工法が主流です。

タイル外壁は基本的にメンテナンス不要

タイル外壁は耐久性が高く、汚れなどに強いことから劣化が起きにくい外壁材です。そのため、基本的に塗装メンテナンスは必要ないことから、メンテナンスフリーといわれることがあります。

しかし完全なメンテナンスフリーというわけではなく、タイルの継ぎ目であるシーリング材の定期的な交換が必要です。

しかし完全なメンテナンスフリーというわけではなく、タイルの継ぎ目であるシーリング材の定期的な交換が必要です。

付帯部や目地のメンテナンスは必要です

耐久性が高いタイル外壁を使用していても、付帯部や目地のメンテナンスは10年に1度を目安に行う必要があります。

特に目地部分のシーリング材は劣化が起きやすい場所です。

特に目地部分のシーリング材は劣化が起きやすい場所です。

定期的に点検をして、適切なメンテナンスを行いましょう。

定期的にタイル外壁の洗浄を行うと安心です

年に1回程度、高圧洗浄機などを使ってタイル外壁を水洗いし、表面の汚れを落とすことをおすすめします。

洗浄を行うことで住宅の美観を保つことができるのはもちろん、もし外壁に劣化が起きていた場合に早期発見ができるからです。

高所の外壁洗浄は危険が伴うので、無理はせずに専門業者に依頼しましょう。

高所の外壁洗浄は危険が伴うので、無理はせずに専門業者に依頼しましょう。

タイル外壁のメリット

優れた耐久性

タイル外壁は石などの無機質素材でできているため、サイディング外壁やコンクリート外壁などに比べると、優れた耐久性を持っています。

外壁は紫外線や風雨、カビ・コケ・藻などの影響を受けやすく、屋根とともに劣化が進みやすい箇所です。

そのため、耐久性に優れ、その美観を長く保ちやすい外壁タイルは、まさに理想的な外壁材といえます。

タイル外壁の強み

耐候性・・・紫外線や風雨による変色や劣化がしにくい

耐傷性・・・高温で焼いた非常に硬い性質なため、ほとんど傷がつかない

耐汚性・・・雨水で汚れが流れ落ちやすく、汚れが蓄積しにくい

耐水性・・・吸水率が低いので、水に強く染み込みにくく、凍害にも強い

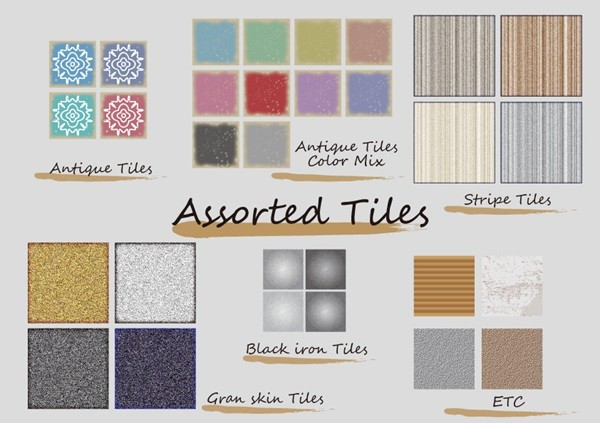

デザイン性の高い外観

タイル外壁は立体感があり、他の外壁材にはない自然の醸し出す独特の風合いが楽しめることから、デザイン性の高い住宅に仕上げることができます。

素地・サイズ・質感なども豊富で、汎用性の高さも外壁タイルの魅力のひとつです。

さらに、タイル外壁は見た目に華やかさがあるため、ほかの素材と比べて高級感も出やすい外壁材です。

また、落ち着いた雰囲気があることから、重厚感のある外観を作ることも可能で、年月を経るとさらに独特な風情が出てきます。

外壁は住宅の印象を決める大きな要素になるため、タイル外壁はその美しい見た目から人気の外壁材なのです。

メンテナンス費用を抑えられる

サイディング外壁などの塗装メンテナンスが必要な外壁材に比べ、タイル外壁は洗浄や付帯部・目地の塗装・補修が主なメンテナンスになるので、メンテナンスにかかる費用を大幅に抑えられます。

メンテナンス費用の比較

| メンテナンスの内容 | 1回あたりのメンテナンス費用 | |

|---|---|---|

| 外壁タイル | 洗浄、シーリング工事など | 55万円程度 |

| サイディング | 全面塗り替え | 140万円程度 |

※一般的な住宅(延床面積38坪、外壁面積175㎡程度)を想定。

10年に1度外壁のメンテナンスを行ったとすると、30年後にはその差は約255万円にもなります。

長期的に見ると外壁タイルはメンテナンス費用をかなり節約できる外壁材といえるでしょう。

タイル外壁のデメリット

初期費用が高い

これだけいいことづくめのタイル外壁ですが、やはりネックになってくるのは初期費用の高さです。

まず素材自体が高価であることに加え、タイルは職人の手で1つずつ貼り付けていくため、手間と時間がかかり施工費も高くなります。

近年最も採用されている窯業系サイディングの費用相場は1㎡あたり5,000円程度ですが、タイル外壁の費用は1㎡あたり1万円超えと、2倍以上の差が生まれることもあります。

一般的な住宅であれば、窯業系サイディング外壁に比べ、タイル外壁は費用が100万円から200万円程多くかかることになるのです。

しかし、初期費用こそ高額ですが、先述の通り外壁タイルは耐久性が高く将来のメンテナンス費用を抑えられるので、長期的な視点でみるとタイルのほうがお得になるケースが多いです。

材料や家の環境にもよりますが、10年ごとにメンテナンスを行った場合、サイディング外壁とタイル外壁のトータルコストは30年後に逆転し、タイル外壁の方が価格が安くなります。

長く住めば住むほどその差は広がっていくでしょう。

はがれ落ちるリスクがある

外壁タイルがはがれて落下するケースがまれにあります。

しかし、これは手抜き工事が引き起こすもので、正しい施工がされていれば外壁タイルがはがれ落ちることはほとんどありません。

タイルの施工は職人による手作業のため、未熟な職人では耐久性が劣ってしまうことはあります。

外壁タイルの施工業者選びをする際は、タイル施工の実績が十分にあり信頼できる業者に依頼しましょう。

現在はタイルや接着剤の性能が上がっていますので、実績のある業者であれば安心して施工を任すことができるでしょう。

タイル外壁に起こる劣化症状とメンテナンス方法

耐久性の高いタイル外壁ですが、経年劣化などから不具合が起こることがあります。

白華現象(エフロレッセンス)

白華現象(はっかげんしょう)とは、モルタルやコンクリートから溶け出した水酸化カルシウムがが外壁材表面に染み出して、乾いて不溶性の炭酸カルシウムとなり固まることで白く汚れる現象です。

通常2~3年で自然に発生しなくなりますが、タイル外壁の隙間やひび割れから水が入り込んで発生している場合は、水の侵入口をふさぐ補修工事が必要です。

発生初期の段階であればご自身でも除去が可能です。

硬めのナイロンブラシやメラミン系のスポンジなどで擦り落とした後に水洗いをし、清潔なスポンジや布巾で水分をしっかりと拭き取ります。

結晶化し硬くなった白華を除去するには、プロの技術が必要です。

ヘラやスクレーパーで大まかに除去した後、ワイヤーブラシやサンドペーパー、メラミンスポンジなどで丁寧に白華の結晶を削り取ります。

その後、塩酸系の薬品を使い徹底的に除去します。

変色を避けるために、除去後は速やかに大量の水で洗い流します。

浮き・剥がれ

タイル外壁は、下地のモルタルや接着剤の経年劣化・施工不良などによって浮き上がることがあります。

タイル外壁に浮きがあるとき

モルタル目地のタイルを補修する際は継ぎ目である目地にシーリング材などを入れ、タイルの浮きで生じた空間をシーリング材で埋めたら、上から押さえつけてタイルを固定します。

目地詰め施工の場合は、目地に穴をあけ、そのなかにシーリング材を注入します。

タイル外壁に剥がれがあるとき

モルタルを使用してタイルを貼り直します。

ひび割れ・破損

タイル外壁は、飛来物がぶつかったりしてひび割れや破損が起こる可能性があります。

ひび割れや破損が起きた際には、既存のタイルを剥がして新しいタイルに張り替える補修が必要です。

張り替えはすべてのタイルに行う必要はなく、ひび割れや剥がれなどが発生しているものだけに行えば十分です。

モルタルを使った圧着張りなどの場合には、交換したいタイルだけをヘラなどで剥がし、専用の接着剤で同じ場所に新しいタイルを貼り付けます。

小さいひび割れ程度であればタイルを貼り替えずに、シーリング材や特殊アクリル樹脂を使用して補修する方法もあります。

シーリング材の劣化

タイルとタイルの間の目地と呼ばれる継ぎ目には、外壁を衝撃から守る緩衝材の役割を持つシーリング材が詰められています。このシーリング材が劣化しているとタイルの破損につながる可能性があるため、補修をする必要があります。

シーリング材の補修は既存のシーリング材を取り除き、新しいシーリング材を打ち直します。

シーリング材は特別な衝撃を受けなくても紫外線で劣化する恐れもあるため、5年~8年を目安に点検を行うと安心です。

汚れ

タイル外壁は防汚性も高い外壁材ですが、長く屋外で風雨にさらされていると砂埃などが目に付くようになってきます。

洗浄方法は基本的に水洗いで対応できます。汚れが目立つようになったら、柔らかいスポンジやブラシを使って外壁を洗いましょう。

外壁の汚れをもっとしっかりと取り除くためには、高圧洗浄機を使った洗浄が有効です。

高所での作業は危険が伴います。自分で洗浄することが難しいと感じたら、専門業者に依頼しましょう。

劣化が現れたら早めの点検・補修がおすすめ

タイル外壁は耐久性の高さが人気の外壁材です。しかし、劣化が起きたときは早急に対処しないと、他の劣化症状を引き起こしたり建物構造に影響を与えたりする場合があります。

特に、タイルの浮きや剥がれなどの劣化症状がある際には落下の危険があるので、劣化が確認できたらメンテナンス時期でなくても早めに点検・補修を行いましょう!

その他の外壁材の種類

サイディング

日本の住宅で最も多く使用されている外壁材がサイディングです。

サイディングには窯業系、金属系、樹脂系、木質系の種類があり、セメントに繊維質の素材を混ぜて板状に加工した窯業系サイディングが一番バリエーションも豊富で多く使用されています。

リフォームでは重量の軽い金属系サイディングがおすすめです。

施工の際は家の外側から貼り付けていくため、ほかの工法よりも作業が手軽です。

モルタル

モルタルとは砂と水を混ぜたセメントをいい、モルタルの外壁とはいわゆる塗り壁のことです。

塗り壁は日本で古くから行われていた工法で、サイディングが主流となる前は、モルタルを外壁に使用した住宅が多くみられました。

モルタルにはブロックなどを積み上げる際の接着や、壁面にタイルなどを付ける際の下地といった役割がありますが、土などの下地に重ねて塗って外壁材としても使用します。

サイディング・モルタルとタイルの違い

サイディング外壁は、施工が容易なので施工費用を安く抑えることが可能です。一方で耐用年数は短く、タイルほどの耐久性は持ち合わせていません。

モルタル外壁は、職人の手作業で外壁を成形するので、デザインや模様の重度が高く、外壁材の継ぎ目も発生しないのがメリットです。タイル外壁と比べるとモルタル外壁の方が安価ですが、耐用年数も短くなる傾向にあります。

サイディング外壁・モルタル外壁はいずれも定期的な外壁塗装が必要になりますが、タイル外壁では再塗装が不要な点が大きな違いと言えるでしょう。

また、タイル外壁は寿命が長く張り替え工事が必要になる時期も遅いので、長期的なメンテナンス費用はタイル外壁が最も少額になります。

タイプ別おすすめ外壁素材

外壁材選びで迷っている方必見。

タイプ別でおすすめの外壁材をご紹介します。

耐久性とデザイン性を重視

家を建てる際には性能も見た目も妥協したくないと考えている人には、外壁材はタイルがおすすめです。

タイルは高い耐久性がに加え、高級感・重厚感があり、独特な風情を出せます。さらにデザインが豊富なので、選び方次第で家に個性を出し、ワンランク上の建物に見せることもできます。

また、タイル自体は滅多に壊れず、補修を行う箇所は目地程度であることなどから、メンテナンスの手間も少なくなります。

サイディングと比べると初期費用はかかりますが、メンテナンス費用は抑えられるため、長期的なトータルコストはそれほど高くつきません。

建てる家に長く住む予定である人にもおすすめの外壁材です。

初期費用を抑えたい

初期費用を抑えたい人には、外壁材はサイディングがおすすめです。

サイディングは、近年最も多くの住宅建築で採用されています。

大量生産できるため比較的リーズナブルな外壁材で、施工の際も貼り付けるだけと手軽です。そのため、人件費も抑えやすく、初期費用を安く済ませられるのです。

ただし、その後のメンテナンスではコストがかかりやすい点には注意が必要です。

塗装により防水機能を保たせているため、表面の塗膜が劣化すると水がしみこみやすくなりますので、定期的な塗装メンテナンスが必要になります。

また、外壁材そのものも劣化しやすく、タイルと比べて早い時期に外壁材の交換といった、本格的なメンテナンスが必要となることがあります。

職人の技にこだわりたい

職人の技を借りて外壁を自分好みのデザインにしたい人には、外壁材はモルタルがおすすめです。

モルタルの一番の魅力は、職人が手作業で塗り上げた他にはない独特な風合いでしょう。

仕上げのパターンが豊富にあるため自分好みのデザインにできますが、思った通りのデザインになるかは職人の腕にかかっています。そのため、職人選びを慎重にできる人に向いている外壁材とも言えるでしょう。

また、モルタルはセメントを混ぜてつくっているため防水性能が弱く、壁が湿潤と乾燥を繰り返すことでひび割れが発生しやすくなります。

手作業で手間がかかる施工やひび割れなどによるメンテナンスの必要性から、コストがかかりやすい外壁材であるため、家の予算に余裕がある人向きです。

まとめ

タイル外壁は非常に耐久性が高く、デザイン性に優れていて人気が高いです。

タイルは「磁器質・せっ器質・陶器質」と分類されていましたが、今の分類名は「Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類」と変更されています。

しかし、まだ旧分類表記を残しているメーカーも多く、外壁材には吸水率の低い「磁器質タイル」と「せっ器質タイル」が向いています。

タイル外壁に施工方法は、

モルタルを塗ってからタイルを貼り付ける工法(湿式工法)

ベース用サイディングの上から接着剤を使ってタイルを貼り付けていく工法(乾式工法)

があり、現在では乾式工法が主流です。

タイル外壁は基本的にメンテナンス不要ですが、付帯部や目地のメンテナンスは必要です。

ですが、サイディング外壁などの塗装メンテナンスと比べると、メンテナンス費用は大幅に抑えられます。

他の外壁材よりも初期費用は高くつきますが、ランニングコストが抑えられることで、長期的に見たトータルコストはそれほど高い価格にはなりません。

家を建てる際には性能も見た目も妥協したくないと考えている人は、タイル外壁がおすすめです。

外壁塗装・外装工事は浜松市のマルスギにおまかせください

マルスギでは常に

【無料見積り】【無料診断】【無料相談】を実施しております。

専門知識を持つスタッフがリフォームやメンテナンスに関する方法や費用について、詳しくご案内します。

外壁や屋根の点検やメンテナンスを検討している方は、経験豊富なマルスギにぜひお気軽にご相談ください。

マルスギは静岡県浜松市周辺を対応エリアとしておりますが、お見積りや診断のご依頼を頂いたお客様に対しては、遠方の方でも出来るだけご訪問対応させて頂いております。

外壁塗装や屋根の葺き替え、カバー工法などのリフォーム工事に関する事だけではなく、 雨樋工事、雨漏り修理、防水工事はもちろん、 エクステリア関係の、駐車場工事、ブロック工事、お庭の工事、ウッドデッキの工事などもご相談可能です。

マルスギは地域に密着した塗装職人ならではの仕上がりとコストを削減したご提案で、お客様との永いお付き合いを大切にいたします!

サイトマップ

- 会社概要

- プライバシーポリシー

- お問い合わせ