マンションの大規模修繕工事って何するの?

マンションの大規模修繕工事とは、建物の機能や美観を維持・回復し、資産価値を保つために定期的に行う大掛かりなメンテナンス工事のことです。

通常、12〜15年周期で実施され、建物の老朽化や劣化に対応する内容が中心となります。

今回は、このマンションの大規模修繕工事について解説します。

目次

1-2 「修繕工事」と「改修工事」の違い

1-3 マンションの大規模修繕時に改修工事も取り入れる価値がある

3-1 基本的な工事

3-2 必要に応じて行う工事

4-1 大規模修繕工事にかかる費用の目安

5. 大規模修繕の工事期間

7-1 築4~6年目

7-2 築7~10年目

7-3 築11~15年目

7-4 築16~20年目

7-5 築21~25年目

7-6 築26~30年目

7-7 築31~40年目

8-2 窓の外から部屋の中が見える

9. まとめ

マンションの大規模修繕ではどのようなことをするの?

マンションの大規模修繕が必要な理由

どんな建物でも、年月が経てば少しずつ傷みや劣化が進んでいくものです。

それは一戸建てであっても、マンションであっても変わりません。

適切なタイミングでメンテナンスを行わないと、見た目の美しさが損なわれるだけでなく、建物としての機能も低下してしまいます。

中には、外壁タイルの剥がれや落下といった、安全に関わる深刻な問題に発展するケースもあります。

こうした状況を防ぐために、定期的な修繕がとても大切なのです。

しかし、一戸建て住宅であれば、所有者の判断でメンテナンスの時期や内容を自由に決められますが、マンションのように多くの住民が暮らす建物ではそうはいきません。

そこで、「大規模修繕工事」が必要とされてくるのです。

マンションでは、気になるところを都度直すよりも、修繕積立金を計画的に蓄えて、全体をまとめて効率よく修繕する「大規模修繕工事」が現実的かつ経済的な対応方法とされています。

「修繕工事」と「改修工事」の違い

マンションでは、日常的な使用によって生じたトラブルを対応するための部分的な小規模修繕がある一方で、約12~15年ごとに建物全体を対象に行う、計画的かつ大規模な修繕工事も行われます。これが「大規模修繕工事」です。

一般的に「修繕工事」とは、建物の劣化や不具合を元の状態まで回復させることを目的とした工事を指します。

具体的には、ひび割れの補修や劣化部材の取り替えなどを行い、建築当初の機能・性能を取り戻すための作業です。

一方、「改修工事」という言葉は、単なる機能回復にとどまらず、建物の性能や利便性をより高めることを目的とした工事を指します。

年月が経つにつれ、暮らしのスタイルや社会のニーズも変化していきます。

また、建築技術や設備も進化しており、より快適な住環境を実現できるようになっています。

それらに対応するために行うのが改修工事で、修繕による機能回復だけでなく、新しい設備の導入や性能の向上も含まれます。

たとえば、高断熱のサッシや玄関ドアへの交換、オートロックの設置、バリアフリー対応などがその一例です。

修繕工事

建築物の機能や性能を建設当初の状態にまで回復させること。

マイナスだった状態をゼロに戻す、「元に戻す」工事。

改修工事

建築物の機能や性能の回復だけでなく、建築物をよりグレードアップさせて現在の水準に見合うように進化させること。

マイナスだった状態をプラスの状態にする、「より良くする」工事。

マンションの大規模修繕時に改修工事も取り入れる価値がある

マンションの快適性や安全性を維持していくには、大規模修繕工事は欠かせません。

定期的に建物全体の劣化をチェックし、適切なタイミングで修繕を行うことで、長く安心して暮らせる環境を保つことができます。

しかし、ここで忘れてはならないのが「時代の変化」です。

近年、住まいに求められる基準やライフスタイルは大きく変わってきています。ただ古くなった部分を直すだけでは、マンションの魅力や資産価値は少しずつ失われてしまいます。

これからのマンション運営では、計画的な修繕に加えて、時代に合わせた「改修(グレードアップ)」も視野に入れることが大切です。

住まいの価値を守り、高めていくために、長期的な視点で改修の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

たとえば、以下のような改修項目は、大規模修繕計画に多くの管理組合で取り入れられています。

改修の一例

バリアフリー化

高齢者や身体の不自由な方も安全に暮らせるよう、共用部に手すりを設置するなどの対応。

省エネ対策

エネルギー効率を高め、環境負荷を減らすための設備更新。太陽光発電やスマートメーターの導入が代表例です。

防犯性能の向上

住まいの安心を守るため、オートロックの導入、防犯カメラの増設、ピッキング対策などを実施。

居住者の利便性向上

不在時でも荷物を受け取れる「宅配ボックス」や、物置代わりになる「トランクルーム」の設置など、暮らしやすさを高める工夫。

大規模修繕で行なうおもな修繕箇所

外壁

塗装仕上げの外壁やタイル貼りの外壁については、ひび割れやタイルの浮き・剥がれがないかを打診棒などで確認します(打診検査)。

劣化箇所が見つかれば、補修や張り替えを行い、安全性と美観を回復させます。

シーリング(目地材)

外壁材の継ぎ目や窓枠まわりなどに使われているシーリング材は、紫外線や雨風の影響で硬化・ひび割れを起こします。

劣化した部分を撤去し、新しいシーリング材を打ち直すことで防水性を確保します。

屋上

屋上は、雨水の侵入を防ぐために防水層が施工されていますが、経年とともに劣化が進みます。

定期的に防水層の状態を確認し、必要に応じて補修・再施工を行います。

漏水の原因となる前に、適切なメンテナンスが重要です。

鉄部

バルコニーの手すりや非常階段など、鉄でできた共用部分は、サビによる劣化が進行しやすいです。

そのため、丁寧に下地処理を行ったうえで、サビ止め塗装・上塗りを行い、耐久性と見た目を整えます。

バルコニー床

各住戸に設けられたバルコニーは、共用部の一部でありながら住人が専用で使用できるスペースです。

バルコニー床も防水処理が必要な箇所であり、劣化状態に応じて防水材の補修や再施工を行います。

大規模修繕工事の大まかな流れ

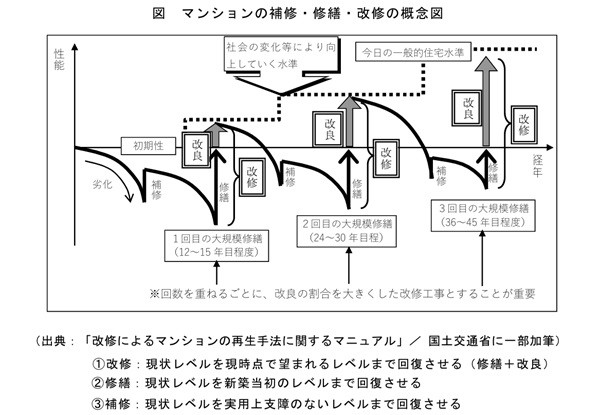

マンションの大規模修繕工事は、1回目・2回目・3回目と回数を重ねるごとに、工事の内容や対象範囲が変化していきます。

最初に実施される1回目の大規模修繕(築12〜15年目が目安)は、外壁や屋上防水、共用部の補修といった「基本的なメンテナンス」が中心です。

比較的新しいため、目立った劣化は少なく、表面的な劣化への対応が主になります。

一方で、築20年以上が経過する2回目の工事では、外壁や屋上に加えて、玄関ドア・アルミサッシなど建物内部の設備にも劣化が見られ始めます。

1回目よりも修繕範囲が広がることが多く、建物全体の維持を意識した「より踏み込んだ工事内容」が求められます。

さらに築30年を超える頃に行う3回目の修繕では、外観や共用部に加え、給排水管や電気設備といったインフラ面の更新が必要になる場合もあります。

また、社会環境や法改正に対応するための設備更新、耐震補強、省エネ対応など「建物の機能や性能を向上させる改修工事」も重要なテーマになってきます。

このように、修繕工事は単なる修復だけでなく、将来を見据えた住環境の改善と資産価値の維持・向上のためにも不可欠です。適切なタイミングで必要な工事が行えるよう、長期的な修繕計画と資金準備は早い段階から見直していくことが大切です。

基本的な工事

① 仮設工事

工事のはじめに行うのが「仮設工事」です。

足場の設置やメッシュシートの取り付け、現場事務所や資材置き場の準備など、工事をスムーズかつ安全に進めるための環境を整える工程です。

工事完了後には撤去しますが、安全確保と品質管理には欠かせない大切なステップです。

② 下地補修工事

外壁や天井などのコンクリート部分にできたひび割れなどを補修します。

下地の状態は仕上がりの美しさや耐久性に直結するため、この工程は非常に重要です。

下地がしっかりしていないと、塗装をしてもすぐに不具合が出てしまうことがあります。

③ タイル補修工事

経年劣化でタイルが浮いたりひび割れたりすることがあります。

そのままにしておくと、雨水が浸入して内部の劣化を早めるだけでなく、タイルが落下し通行人を傷つける恐れもあり、大変危険です。

修繕では打診調査や目視によって問題箇所を特定し、補修・貼り替えを行って安全性と見た目を回復させます。

④ シーリング工事

サッシの周囲や外壁の継ぎ目に使われるゴム状のシーリング材は、年数とともに劣化してひび割れたり硬くなったりします。

ほんの小さな隙間でも雨漏りの原因になるため、定期的な打ち替えが必要です。

シーリング工事は足場を使って行うため、大規模修繕時にまとめて施工するのが効率的です。

⑤ 外壁の塗装工事

塗装は見た目をきれいに保つだけでなく、雨風や紫外線から建物を守るバリアの役割を担っています。

劣化が進むと塗膜が剥がれ、そこから水分が入り込んでコンクリートを傷めてしまうこともあります。

必要に応じて古い塗膜を除去し、新しい塗料でしっかりと仕上げていきます。

⑥ 鉄部の塗装工事

外部階段や手すり、ドアなどの鉄製部分は、長年の使用でサビが発生しやすくなります。

サビを丁寧に落としてから塗装を重ねることで、見た目の美しさと耐久性を取り戻します。

放置すると腐食が進んでしまうため、定期的な塗装が重要です。

⑦ 防水工事

屋上やバルコニー、階段などに行う防水工事は、建物内部への水の侵入を防ぐ大切な工事です。

「塗膜防水」や「シート防水」など、場所に応じた方法で施工されます。

ひび割れやふくれなどの症状が出ていれば、早めのメンテナンスが必要なサインです。

必要に応じて行う工事

⑧ 給排水管・電気設備の更新(2回目以降に多く見られる)

築年数が経過すると、配管や電気設備なども次第に劣化してきます。

2回目以降の大規模修繕では、老朽化した給排水管や電気設備の改修や更新工事が必要になるケースが増えます。

これにより、漏水事故や設備の故障を未然に防ぐことができます。

⑨ バリアフリー化・省エネ対応(3回目以降で増加)

スロープや手すりの設置などのバリアフリー化やLED照明や高断熱素材、省エネ性の高い設備の導入など。

高齢化や環境意識の高まりにより、近年では利便性と環境性能を高める改修が求められています。

玄関ドアやサッシの交換は見た目の改善はもちろん、軽量化や断熱性能の向上といった機能面でも効果が期待できるため、居住者からの満足度が高い項目です。

マンションの大規模修繕工事にかかる費用について

大規模修繕工事にかかる費用の目安

マンションの大規模修繕工事にかかる費用は、1戸あたり約130~150万円程度がひとつの目安とされています。

この目安から、マンションの戸数によって以下のように概算できます。

住戸数20戸のマンション: 約3,000万円程度

住戸数100戸のマンション: 約1億5,000万円前後

ただし、これはあくまでも参考値であり、実際の金額は以下のような条件によって大きく異なります。

費用に影響する要素

・建物の築年数や劣化状況

・修繕の範囲や内容(外壁・屋上防水・共用設備など)

・階数や形状(足場の組み方にも影響)

・立地条件(都市部・郊外など)

・物価や人件費の変動(近年上昇傾向)

・建物の築年数や劣化状況大規模修繕の費用は「修繕積立金」を使う

マンションの大規模修繕にかかる費用は、通常、各住戸の所有者が一括で負担するのではなく、「修繕積立金」支出されるのが一般的です。

一括払いにすると、支払いが難しい人が出たり、トラブルにつながるリスクがあるためです。

ほとんどのマンションでは、管理組合が事前に毎月住民から一定額を修繕積立金として徴収し、計画的に積み立てています。

金額は各住戸の専有面積に応じて決まり、面積が広い住戸ほど多く支払う仕組みになっています。

国土交通省の「令和5年度マンション総合調査」によると、全国的な1戸あたりの修繕積立金平均値は月額約13,000円でした。

なお、修繕積立金の金額は、マンションの築年数や修繕計画の内容に応じて定期的に見直しが行われます。

特に、新築当初は負担を軽くするために低めに設定されているケースが多く、数年おきに段階的に増額していく段階増額方式を採用しているマンションも少なくありません。

大規模修繕は補助金や助成金が出ることもある

マンションの大規模修繕にはまとまった費用が必要ですが、バリアフリー改修、省エネ設備導入、防災対策など一定の条件を満たせば、国や自治体からの補助金や助成金を受け取れる場合があります。

これらの制度をうまく活用することで、費用負担を軽減できる可能性があるのです。

提供される補助金・助成金の内容は、地域や自治体によって大きく異なるため、工事の計画段階でお住まいの自治体に問い合わせ、利用できる制度があるかどうかを早めに確認することをおすすめします。

大規模修繕の工事期間

マンションの大規模修繕工事が始まってから完了するまでの期間は、規模によって異なります。

一般的な目安としては、

50戸以下の小規模なマンションでは約3〜4ヵ月、

50〜100戸程度の中規模マンションでは約4〜6ヵ月、

100戸を超える大規模マンションになると半年から1年程度かかるとされています。

工事が始まると、建物のまわりには足場が設置され、作業員や工事車両の出入りも増えます。

その影響で、洗濯物が外に干せない、窓が開けられない、バルコニーの使用が制限されるといった、日常生活に支障が出ることもあります。

こうした生活上の不便をできるだけ減らすためには、施工業者や管理組合との円滑なコミュニケーションが欠かせません。

事前に工事スケジュールや注意点を共有し合い、住民の理解と協力を得ながら進めることが、工事中のストレスを軽減するポイントです。

マンションで大規模修繕工事を実施する周期と回数

大規模修繕工事の実施時期や回数に明確な決まりはありません。

基本的には、マンションの劣化状況を見ながら、管理組合が必要に応じて実施を判断することになります。

ただし、おおよその目安として、12〜15年ごとに行うケースが一般的です。

これは、国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」に基づく推奨時期であり、また、建材の保証期間が10年程度に設定されていることも背景にあります。

一方で、近年は工事に使われる資材の性能も向上しており、耐久性や防汚性の高い材料を採用することで、修繕周期を15〜18年へと延ばすといった工夫をするマンションも増えています。

これにより、長期的な修繕費用を抑えることも可能になります。

とはいえ、実際に修繕が必要かどうかは、建物の現状をしっかり調査して総合的に判断することが大切です。

一般的には、前回の大規模修繕から10年を過ぎたあたりから、次回の工事を検討し始める管理組合が多く見られます。

対象部位別の補修と修繕の目安

※国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」より

築4~6年目

補修箇所

鉄部

鉄部塗装

劣化の兆候が現れ始めている部位のメンテナンス時期です。建物点検報告書を確認しましょう。

大規模修繕に向けて、長期修繕計画の確認、見直しをしましょう。

築7~10年目

修理箇所

鉄部、屋根、屋上、給水ポンプ、雨水排水ポンプ

鉄部塗装・屋上防水、給排水ポンプ等

大規模修繕工事に向けて、修繕委員会の立ち上げなどの準備期間です。建物点検報告書を確認し、建物全体を見渡すことが必要です。建物診断の受診をおすすめします。

築11~15年目

修繕箇所

鉄部、外壁、屋根、屋上、電灯設備、廊下・階段、バルコニー、インターホン、TVアンテナ等、消火栓等、エントランス、集会室等、機械式駐車場、付属施設、車道・歩道・植栽等

第1回大規模修繕工事(屋上防水・電気設備)、インターホン等

経年による劣化と、今後の修繕にかかる費用を抑えるためにも、この時期に第1回目の大規模修繕工事を実施することをお勧めします。また、実施後は長期修繕計画を見直し、大規模修繕工事の実績を反映させましょう。

築16~20年目

修理箇所

鉄部、屋根、屋上、火災感知器等、機械式駐車場、給水ポンプ、雨水排水ポンプ

鉄部塗装・屋上防水、自火報関連、機械式駐車場、給排水ポンプ等

劣化の兆候が現れ始めている部位のメンテナンス時期です。直近の設備点検等の報告内容を確認しましょう。設備診断の受診をおすすめします。

築21~25年目

修繕箇所

鉄部、外壁、屋根、屋上、電灯設備、廊下・階段、バルコニー、インターホン、TVアンテナ等、消火栓等、エレベーター、エントランス、集会室等、機械式駐車場、付属施設、車道・歩道・植栽等、給水管、雑排水管、給水ポンプ、雨水排水ポンプ

第2回大規模修繕工事(給水管交換)

経年による劣化と、今後の修繕にかかる費用を抑えるためにも、この時期に第2回目の大規模修繕工事を実施することをお勧めします。また、実施後は長期修繕計画を見直し、大規模修繕工事の実績を反映させましょう。

築26~30年目

修理箇所

インターホン、エレベーター

インターホン、エレベーター交換

直近の設備点検等の報告内容を確認しましょう。

築31~40年目

修理箇所

鉄部、外壁、屋根、屋上、電灯設備、廊下・階段、バルコニー、TVアンテナ等、消火栓等、エントランス、集会室等、機械式駐車場、付属施設、車道・歩道・植栽等、玄関ドア、サッシ、手摺、雑排水管

第3回大規模修繕工事(玄関ドア交換、サッシ交換、手摺交換)、排水管更新

経年による劣化と、今後の修繕にかかる費用を抑えるためにも、この時期に第3回目の大規模修繕工事を実施することをお勧めします。その際、機能・性能・材質面の更新を含む改良工事の検討が必要です。また、実施後は長期修繕計画を見直し、大規模修繕工事の実績を反映させましょう。

大規模修繕工事中の生活への影響

バルコニーに荷物を置けないことがある

大規模修繕の工事内容によってには、バルコニーに置いてある植木鉢や物干し竿、私物などを片付けておく必要があります。

状況によっては、一時的に荷物を保管するためにトランクルームやレンタル収納スペースを利用するケースもありますので、早めに対策を検討しておくと安心です。

窓の外から部屋の中が見える

工事期間中はバルコニーの外側に足場が組まれ、日中は作業員がその上を行き来することになります。

そのため、薄手のカーテンだけでは室内の様子が見えてしまう可能性があります。

プライバシーが気になる場合は、昼間でも厚手のカーテンを閉めるなどの対策を取りましょう。

また、足場は外部からの侵入経路にもなり得るため、防犯面にも注意が必要です。

外出時や就寝時は、窓やバルコニーの扉の施錠をしっかり確認するようにしましょう。

においや粉じんが発生する場合がある

工事中は塗料の臭いや粉じんが発生することがあります。

以下のような対策をしておくことで、生活環境や所有物への影響を最小限に抑えることができます。

・洗濯物はニオイや汚れが付着する可能性があるため、室内干しにする。

・網戸は汚れを防ぐために、取り外して室内に保管しておく。

・敷地内に駐車場がある場合は、車を一時的に別の場所へ移すか、カバーをかけて塗料やほこりから保護する。

一時的に通路や階段が使えなくなることも

マンション内の通路や階段の工事中は、通常とは異なるルートを案内されることがあります。

そのため、通勤や通学時にいつもより移動時間がかかることもあるので、時間に余裕をもって行動するようにしましょう。

まとめ

大規模修繕工事の工事期間は、マンションの規模や修繕内容によって異なりますが、一般的には3か月〜6か月程度が目安です。

工事期間中は、居住者の生活に一定の影響があることを理解しておく必要があります。

工事期間中に影響が出やすいポイント

足場の設置による景観の変化や閉塞感

ベランダの使用制限(洗濯物干しNG、防水工事のため立ち入り禁止など)

工事の音や振動

作業員の出入りによるプライバシーへの懸念

一部共用部(エレベーター、駐車場など)の一時使用制限

こうした負担を軽減するために、管理組合や施工業者は事前に工事説明会を開催し、居住者に工事内容やスケジュール、注意事項を丁寧に説明します。

住民側もこの説明会に参加し、不明点や不安をしっかり確認することが重要です。

マンションの大規模修繕工事は、単なる「修理」ではありません。

「建物の劣化を防ぎ、安心して暮らせる環境を守る」

「外観や設備を改善し、資産価値の維持・向上につなげる」

「時代やニーズの変化に対応し、より快適で便利な住まいに進化させる」

これらのための、計画的・長期的な取り組みです。

管理組合・住民全体で共通認識を持ち、必要な情報を収集しながら、無理なく継続的にメンテナンスと改善を実施していくことが大切です。

マンションの大規模修繕工事も浜松市のマルスギにおまかせください

浜松市にある「マルスギ」は、地域密着型の外壁・屋根塗装およびリフォームの専門業者です。

マンションの大規模修繕にも多数の実績があり、外壁や屋上防水、共用部分の補修など、建物全体の劣化状況を丁寧に調査し、最適な修繕プランをご提案します。

専門知識と経験を持つスタッフが、費用や工事内容について分かりやすくご案内。

現地調査・ご相談・お見積もりはすべて無料です。

初めての管理組合様や修繕計画を検討中のオーナー様も、ぜひお気軽にご相談ください。

お電話・お問い合わせフォームにてご連絡をお待ちしております。

サイトマップ

- 会社概要

- プライバシーポリシー

- お問い合わせ