外壁塗装の適正な塗料塗布量とその算出方法

外壁塗装や屋根塗装では、塗る塗料の量が多すぎても少なすぎても、美しい仕上がりにならないし、本来の性能を発揮できません。

塗装を行う際は、お客様の希望や外壁の状態、環境にもとづき、塗料メーカーが定める「塗布量」を守って、適切な量を塗装する必要があります。

業者が勝手に薄く塗ることや厚塗りすることは、絶対にしてはいけないのです。

なぜなら、塗料を開発したメーカーが定める基準で塗装することで、塗料が有する100%の性能を発揮できるからです。

外壁塗装を頼む前に絶対知っておきたい「塗布量」について、詳しく見ていきましょう。

目次

1. 塗布量とは

1-1 規定された量を塗らなかった場合

1-2 希釈率を守ることも大切です

2. 塗布量と金額の関係性

3. 必要な塗布量の計算方法

3-1 使用量を出す計算方法

3-2 必要な缶の量を出す計算方法

3-3 塗料の主な容器と大きさ

4-1 実際に面積を測る

4-2 述べ床面積から計算する

4-3 図面から計算する

6-1 出荷証明書を確認する

6-2 相見積もりを取ることがおすすめ

7. まとめ

塗布量とは

塗布量は、塗料が持つ性能を正しく発揮するために、どの程度の量を塗れば良いかを示した値です。

各塗料メーカーが塗料製品ごとに定めていて、単位面積あたりか、単位体積あたりで表示されるのが一般的です。

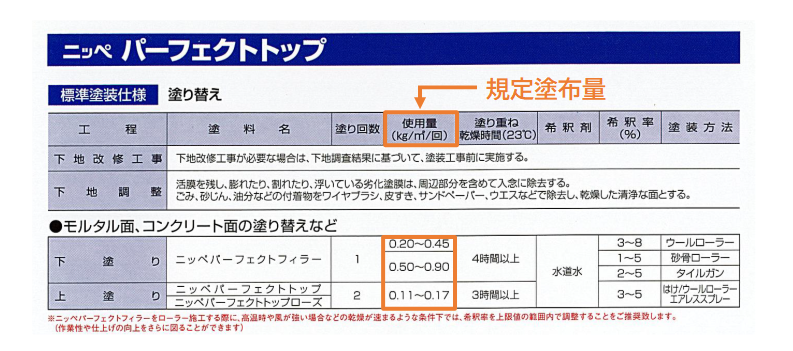

塗布量の表記は、日本ペイントでは「使用量」、関西ペイントでは「標準所要量」、SK化研では「標準塗坪」と、メーカによって異なっていますが、単位は「kg/㎡」と「㎡/リットル」のいずれかで示されています。

塗布量は、塗料のカタログや説明書、塗料缶に記載されていますので、一度目を通して見ると良いでしょう。また、塗料メーカーのサイトでも確認することが出来ます。

規定された量を塗らなかった場合

メーカーの定める塗布量をきちんと守ることで、適正な厚みの塗膜が形成されます。

もし適切な量で塗らなければ、性能が発揮できず、塗料に定められた耐用年数を維持することもできません。

塗膜が短期間でひび割れや剥がれなどの施工不良をおこしたり、キレイに形成されずに見栄えが悪くなったりする可能性があります。

塗布量は絶対に、塗装業者が勝手に量を調整して塗ってはいけないのです。

塗料には外壁を紫外線や風雨、汚れなどから保護するためのさまざまな成分が含まれています。

塗料本来の効果を最大限に発揮させるためには、メーカーが定める塗布量を守って施工することが大切です。

希釈率を守ることも大切です

塗料の主な成分は「樹脂」「顔料」「溶剤」の3つですが、これらは固体なので、そのままでは外壁や屋根に塗ることはできません。

そこで、液体である「溶剤」で溶かし、塗りやすい状態に加工しています。

水性塗料は水で希釈するのに対し、油性塗料はシンナーなどの有機溶剤を使用して希釈します。

この希釈する割合も、既定の希釈率が決まっています。

希釈率は塗料によって違い、希釈なしの0%が推奨されるものもあれば、塗る場所の素材や仕上げによって規定されている場合もあります。

規定塗布量はあくまで「正しく希釈された塗料」を使用していることが大前提です。

どれだけきちんと規定の量に塗っても、必要以上に薄められた塗料であれば意味がありません。

塗布量と金額の関係性

外壁塗装の塗料の費用は、施工する面積を計測し、選択した塗料の塗布量をかけて必要量を求めます。

実際の価格は、仕入れる塗料の缶の本数が基本になることが多いです。

たとえば、塗る面積に対して必要な量は4缶半分だったとしても、5缶分で計算されるケースが少なくありません。

なぜなら、5缶目の残りの半量を他で使えるとは限らないからです。

金額は、塗料の価格が高いほど、施工面積が広いほど、必要な缶数が多くなるほど高くなっていきます。

必要な塗布量の計算方法

規定塗布量とご自宅の塗装面積の平米数が分かれば、必要な塗料の量を簡単に計算することができます。

必要な塗料の量を計算する方法には、必要な塗料の量を計算する方法と、必要な塗料缶の数量を計算する方法の2通りがあります。

必要な塗料の量 = 規定塗布量 × 塗装する平米数(塗装面積)

必要な塗料缶の数量 = 塗料の量 ÷ 塗料1缶の量

一般的に外壁塗装や屋根塗装の仕上げ塗装工程は、中塗りと上塗りの2回行われます。

計算で出された数字は、1回塗るのに必要な量や缶数なので、実際にはその2倍の量や缶数が必要です。

塗料によってこの塗布量は大きく違うため、施工要領書や仕様書を良く確認してから、必要な数量を計算してみましょう。

使用量を出す計算方法

では具体的に、人気の高いパーフェクトトップを例に、塗装面積150㎡の外壁に必要な塗料の量を計算してましょう。

規定塗布量は1回あたりの量ですので、2回塗りの場合2倍で計算します。

「必要な塗料の量 = 規定塗布量 × 塗装する平米数(塗装面積)」なので、

0.11~0.17kg(規定塗布量)×150㎡(塗装面積)×2回塗り=33~51kg(必要な塗料の量)この計算から、パーフェクトトップで150㎡の外壁を塗装する場合、33~51kgの塗料が必要なことが分かりました。

必要な缶の量を出す計算方法

では次に、実際に必要な塗料の缶数を計算してみましょう。

パーフェクトトップは1斗缶に15㎏詰められていますので、先ほど計算した塗料の量から、必要な缶数を計算します。

「必要な塗料缶の数量 = 塗料の量 ÷ 塗料1缶の量」なので、

33~51kg(必要な塗料の量)÷15kg(塗料缶の容量)=2.2~3.4缶(必要な塗料缶の数量)

このことから、パーフェクトトップで150㎡の外壁を塗装する場合、3~4缶の塗料缶が必要なことが分かりました。

塗料の主な容器と大きさ

塗料の容器として最も一般的なのが角形の一斗缶です。

これは容量は18ℓと定められています。

実際に1斗缶に入れられている塗料は15kgで、これは現場などで1人でも持ち運びしやすいような重さに設定されています。

近年、塗料の容器として増えてきたのが円筒形のペール缶です。

こちらの容量は10~29ℓまでさまざまなものがありますが、塗料の容器として使われているのは主に18ℓや20ℓのものになります。

自分の家の外壁の面積の求め方

実際に面積を測る

メジャーなどを使い、実際に家の面積を測る方法です。

1.各壁面の面積を計測します。

2.計測した壁面の面積を合計します。

3.壁面に窓やドアがある場合、それらの面積を計測し、合計から差し引きます。

ただし、この方法は素人には難しく、時間も掛かりすぎてしまうので、あまりおすすめの方法ではありません。

述べ床面積から計算する

延べ床面積から外壁の面積を算出する計算式があります。

これはあくまで概算になりますが、簡単に大体の目安を知ることができるので覚えておくと便利です。

外壁の面積=延べ床面積×1.1~1.4(係数)

延べ床面積とは、家の各階の床面積合計のことです。例えば、1階35㎥、2階30㎥の場合、延べ床面積は65㎥になります。

坪数しかわからない場合は、坪数に3.31をかけると㎡の値に変更できます。

(坪数から計算した場合、図面から計測した㎥数より大幅に差が出る場合があります。)

例)延床面積65㎥、係数1.2だった場合

65㎡×1.2=78㎥

では、この係数とはいったい何なのでしょうか。

建築基準法では採光のための開口部の有効面積が定められており、居室の床面積の1/7以上の開口部が必要なります。このことから、係数が算出されました。

係数をかけることよって、窓などの塗らない部分を省いた外壁面を計算することができるのです。

係数は延床面積が大きくなるつれ、小さい数値を使った方が実測値に近くなります。

図面から計算する

建物の図面(立面図)があれば、正確に実際に塗る面積を求めることができます。

外壁の総面積から、塗らないサッシなどの部分の面積を引きましょう。

1.外壁塗装部分の最下部から屋根までの高さを測る

2.外壁の端から端まで横の長さを測る

3.1と2から総面積を計算する(高さ×横の長さ=総面積)

4.窓やドアの縦横を測り、面積を出す。(縦×横=面積)

5.4の全ての窓やドアの面積を足す

6.総面積から、窓やドアの総面積を引く

7.1~6をそれぞれの外壁面で出して合計する

外壁総面積-窓等開口部面積=実際に塗る面積

※上記はあくまで四角形の面積の出し方です。三角形や台形の箇所については、それぞれの方程式を用いて算出してください。

塗装面や素材の状態で塗布量も変わる

上記のパーフェクトトップの規定塗布量は0.11~0.17kg/㎡です。

このように、塗布量の中には、〇~〇kg/㎡など一定の幅で示されている場合も少なくありません。

この理由は、外壁の素材や形状により塗装するに表面積に差が出るからです。

たとえば、形式的な面積は同じ広さの外壁でも、金属サイディングのような表面がツルツルの素材とモルタル外壁にスタッコ仕上げといった表面がデコボコした外壁では塗る量に差が出ます。

デコボコ仕上げで表面積が大きいほど、塗布量は増えます。

また、さび止め塗料や外壁の下塗り材などは「膜厚」を確保するため比重も重く厚塗りの使用となっていますので、塗布量は上塗り材と比べると大きく差が出ます。

さらに、外壁の状態によっても調整が必要です。

外壁の劣化が進行していると、塗料を必要以上に吸収してしまうケースがあり、こういった劣化原因によって基準の塗布量よりも過剰に塗料を使うことがあります。

この場合、吸い込みが止まるまで、塗料を塗り重ねる必要があるので、

通常の基準量より塗布量を増やさないと、高品質で高耐久な仕上がりになりません。

塗装面や素材の状態で塗布量も変わってくるのです。

塗布量を守らない業者を見抜く方法

正しい使用量を守らなければ、塗料の性能を発揮することはできません。

施工現場を見るだけでは塗布量を守って塗装しているか確認することが難しいため、外壁塗装を行う業者の中には、使用量を守らず規定の量より薄めて使うような悪徳業者もいます。

塗料を薄めると、使用量よりも広い面積を塗装することができるだけではなく、薄めた塗料は伸びが良く早く塗ることできるので、工期を短縮して人件費を抑えることができます。必要な塗料の量を故意に減らして塗料の仕入れ料金を安くし、人件費も削減することで不正に利益だそうとしているのです。

反対に、塗布量に対して多く塗料を使用する業者もいます。

こういった業者は悪意はないのですが、知識がないため、塗料を多く使用した方が耐久性が長くなるといった間違った認識をしている可能性が高いです。

塗布量は少なくても多くても、施工不良などに繋がる可能性がありますので、どちらにしても塗布量を守らない業者には注意が必要です。

出荷証明書を確認する

こうした被害を防ぐためには、必要な塗布量を把握しておくことが重要です。

必要な塗布量が分かっていれば、塗装面積に対して、必要な缶の数を仕入れているかをチェックすることができます。

実際に塗料の缶を確認するか、メーカーからの出荷証明書を業者から提出してもらって確認してみましょう。

出荷証明書とは、塗装業者がその現場に何の塗料をどれだけ仕入れたのかを証明する、各メーカーが発行する書類です。

出荷証明書の提出を求めることで、不正や手抜き工事の抑止力にもなります。

戸建ての塗装工事では出荷証明書の提出が必須ではないため、あらかじめ出荷証明書の提出をお願いしておきましょう。

優良な塗装業者であれば、快く出荷証明書の提出してくれるはずです。

相見積もりを取ることがおすすめ

上記のような対策はありますが、施工開始から終了まで常に監視できるわけではないので、不正や手抜きを完璧に見破ることは難しいです。

そのため、やはり業者選びの段階で、信頼ができる優良な外壁塗装業者を選ぶことが重要です。

塗料の相場は素人にはわかりにくいですが、相見積もりを取ることで気づけることも少なくありません。

同じグレードの塗料を提案されたのに、大きく金額に差が出た場合は、その理由を探りましょう。

利益を広げるために使用する塗料の量を抑えていないか、きちんと二度塗りするから他社より高いのか、悪い理由なのか、良い理由なのかを確認することが大切です。

まとめ

塗布量は各塗料メーカーが商品ごとに決めている、塗布する量の基準量のことです。

基本的に塗布量は塗装業者が、勝手に変更できるものではありません。定められた量より少なくても多くても、外壁塗装の品質が下がり、耐久性が落ちるおそれがあります。

塗布量は、メーカーのカタログやサイトをみたり、メーカーに直接問い合わせることで調べることができるので、ご自身で塗装に必要な塗布量を把握しておくことで、実際に使用される塗料の量が適正か判断することができます。

また、塗装の金額は、塗料のグレードが高く、塗装面積が広くなるほど高くなります。

基準を守って高品質な施工をしてくれる業者と出会うためにも、相見積もりを取りましょう。

外壁塗装・屋根塗装工事は浜松市のマルスギにおまかせください

浜松市にあるマルスギは、地域に密着した、外壁屋根塗装・外壁屋根リフォームの専門業者です。

塗装を適正な塗布量で行っているのかは、工事の様子や仕上がりから判断するのは難しいため、おざなりにする業者もいます。

しかし、こういった作業こそが仕上がりを大きく左右するため、絶対に手を抜いてはいけないところなのです。

マルスギでは細部まで一切妥協することなく工事を行い、高品質な仕上がりをお約束いたします!

どんなに小さなご相談でも無料で承ります。

専門知識を持つスタッフがリフォームやメンテナンスに関する方法や費用について、詳しくご案内します。

また、現地調査なども無料で訪問させていただいています。

ご相談や、お見積もりに関しては、お電話もしくは当サイトのお問い合わせフォームでもお受け付け可能です。

初めて外壁塗装・屋根塗装を行うという方や、業者選びで迷っている方は、まずはお気軽にお問い合わせください!!

サイトマップ

- 会社概要

- プライバシーポリシー

- お問い合わせ